「新NISAを始めるなら、楽天証券とSBI証券のどっちがいいんだろう」

「新NISAの口座開設、SBIと楽天で迷って比較してるけど違いがわからない」

「新NISAで初心者に優しい証券会社はSBIと楽天のどちらかな」

投資を始めようと思っても、証券会社の選択に悩むのは当然のことです。

新NISAの口座開設における最適な証券会社は、投資スタイルや重視するポイントによって変わります。手数料体系、投資商品の品揃え、取引ツールの使いやすさなど、複数の観点から総合的に判断することが重要です。

本記事では、楽天証券とSBI証券それぞれの特徴、手数料、サービス内容を徹底的に比較・解説し、各社のメリット・デメリットを解説いたします。

pepe

pepe筆者は、楽天証券で新NISAに、SBI証券で高配当株に投資しているよ

1. SBI証券がおすすめな方

SBI証券がおすすめな人は、以下のような方です。

- 豊富な商品ラインナップを重視する人

- 自分に合うポイントを選びたい人

- 総合的なコストパフォーマンスを求める人

豊富な商品ラインナップを重視する人

SBI証券は、新NISAや投資信託のほか、株式・ETF・IPOなど、幅広い商品を取り扱っています。投資商品の種類が多いだけでなく、各投資商品の中でも取扱商品数がとても多いです。

幅広い選択肢を重視する方におすすめです。

自分に合うポイントを選びたい人

SBI証券は、TポイントやPontaポイントなど6種類のポイントを貯めたり、使えるサービスを提供しています。普段から貯めているポイントを、そのまま資産運用に活かせるのが特徴です。

「自分のライフスタイルに合ったポイントを活かしたい」と考えている方に向いています。

総合的なコストパフォーマンスを求める人

SBI証券の手数料は、業界でも低水準です。新NISAやiDeCoを活用する際にも、負担が少なく済みます。コストを抑えて投資を行いたい方におすすめです。

2. 楽天証券がおすすめな方

楽天証券がおすすめな人は、以下のような方です。

- 楽天経済圏をフル活用したい人

- 楽天証券独自サービスを活用したい人

- 使いやすい操作性を重視する人

楽天経済圏をフル活用したい人

楽天証券では、楽天ポイントを活用した投資でお得に資産形成ができます。楽天市場や楽天カードを普段から使っている方にとっては特におすすめです。

楽天経済圏を既に活用しており、今後もフル活用したい方にとっては、非常に相性の良い証券会社です。

楽天証券独自サービスを活用したい人

楽天証券には、SBI証券にはない便利なサービスがそろっています。特に以下の2つは、独自性が高く魅力的です。

- 投資信託の定期売却サービス

積み立てた資産の取り崩しに関するサービスで、楽天証券では幅広い選択肢が用意されています。 - 米国株式のポイント投資

楽天証券なら、SBI証券では対象外の米国株式もポイントで投資することができます。

これらのサービスに興味がある場合は、楽天証券の利用が向いています。

使いやすい操作性を重視する人

楽天証券のスマホアプリやパソコンツールは、初心者にとって非常に使いやすいのが特長です。

直感的に操作でき、資産状況の確認や取引が簡単であることに加え、スマホアプリ「iSPEED」では、株式投資や投資信託の管理が1つのアプリで完結します。これにより、複数のツールを使い分ける必要がなく、効率的に取引が行えます。

3. 新NISA|楽天証券とSBI証券の徹底比較

ここからは、両社の特徴を全21項目に渡って、詳しく比較します。

| ①口座開設数 | 約1,300万口座 | 約1,100万口座 |

| ①新NISA口座開設数 | 約504万口座 | 約552万口座 |

| ②口座開設の手軽さ | オンラインで開設 | オンラインで開設 |

| ③取扱商品の全体像 | 充実(やや勝る) | 充実 |

| ④投資信託 | 2,604銘柄 | 2,572銘柄 |

| ⑤新NISAつみたて投資枠 | 248銘柄 | 238銘柄 |

| ⑥新NISA成長投資枠 | 1,263銘柄 | 1,241銘柄 |

| ⑦国内株式 | 東証/名証/福証/札証 | 東証/名証 |

| ⑧米国株式 | 5,300銘柄以上 | 4,733銘柄 |

| ⑨単元未満株 | 上場している3,800銘柄以上 (リアルタイムは非対応) | 寄付銘柄が2,070銘柄 リアルタイム銘柄数740銘柄 |

| ⑩IPO取扱銘柄 | 91銘柄 | 61銘柄 |

| ⑪iDeCo商品 | 87銘柄 | 36銘柄 |

| ⑫手数料 | 投資信託:無料 国内株式:無料(※1) 米国株式:0.495%(※3) 単元未満株:無料 | 投資信託:無料 国内株式:無料(※2) 米国株式:0.495%(※3) 単元未満株:無料 or 0.22%(※4) |

| ⑬ポイントサービスの全体像 | ポイントの種類が豊富 | 米国株式もポイント投資可能 |

| ⑭投信保有ポイント | 2,600銘柄以上 | 6銘柄 |

| ⑮ポイント投資 | 【対象商品】 投資信託(※5) 国内株式 単元未満株 | 【対象商品】 投資信託 国内株式 単元未満株 米国株式 バイナリーオプション |

| ⑯クレカ積立 | 【ポイント還元率】 0.5%、1.0%、2.0%、3.0% | 【ポイント還元率】 0.5%、0.75%、1.0%、2.0% |

| ⑰定期売却サービス | 定額売却:◯(新NISA非対応) | 定額売却:◯ 定率売却:◯ 期間指定:◯ |

| ⑱ロボアドバイザーサービス | SBIラップ(2コース) | 楽ラップ(9コース) |

| ⑲スマホツール | 複数アプリが必要 | 一つのアプリで完結 |

| ⑳キャンペーン内容 | 充実 | 充実 |

| ㉑銀行との連携 | 【銀行の優遇金利】 最大年0.30% | 【銀行の優遇金利】 最大年0.18% |

(※1)電子交付サービス申込時(※2)ゼロコース選択時(※3)下限は0ドル、上限は22ドル(※4)寄付取引は無料、リアルタイム取引のスプレッドは0.22%(※5)金額指定買付のみ

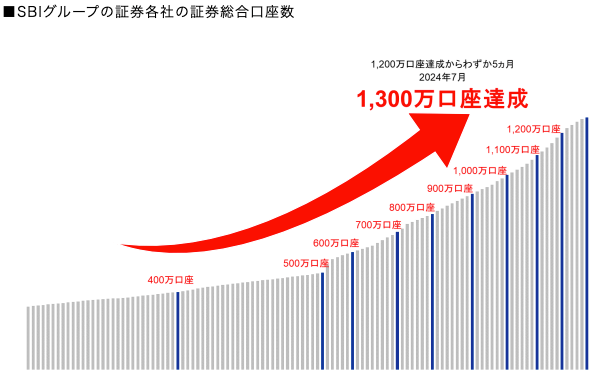

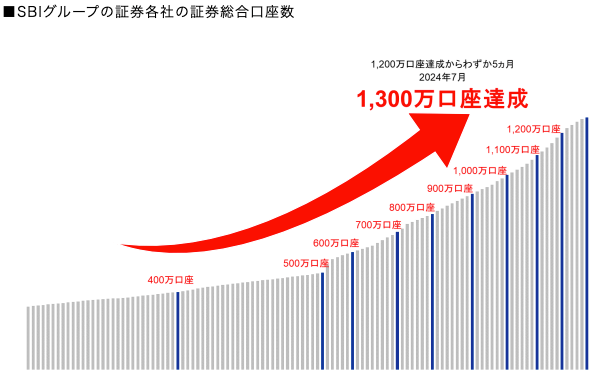

①【口座】開設数:両社ともトップ水準

SBI証券が約200万口座多い状況ですが、両者共にネット証券の中でトップクラスの口座数です。一方、新NISAの口座開設数では、楽天証券が50万件多くなっており、両者ともに多くの投資家に支持をされていることが分かります。

両社とも、口座開設数はトップ水準で、多くの投資家が利用。

②【口座】開設の手軽さ:両社とも簡易

| 口座開設の手軽さ | ・オンラインで開設可能 ・最短で1〜2営業日で取引可能 | ・オンラインで開設可能 ・最短で1〜2営業日で取引可能 |

両社とも、オンラインでの口座開設に対応しており、手続きの簡便さに大きな差はありません。

開設のための手順も充実していて、両社共すぐに開設できたよ

両社とも、口座開設はオンラインで完結し、数日以内に取引可能。

③【取扱商品の全体像】商品の種類と数:SBIがやや勝るが両社とも充実

| 投資信託 | 2,604 | 2,572 |

| 新NISA(つみたて投資枠) | 248 | 238 |

| 新NISA(成長投資枠) | 1,263 | 1,241 |

| 国内株式 | 〇(東証/名証/福証/札証) | 〇(東証/名証) |

| 外国株式 | 9ヵ国 (米国/中国/韓国/ロシア/ベトナム/インドネシア/シンガポール/タイ/マレーシア) | 6ヵ国 (米国/中国/インドネシア/ シンガポール/タイ/マレーシア) |

| 米国株式 | 5,300以上 | 4,733 |

| 単元未満株 | 上場している3,800本以上 | 寄付銘柄が2,070本 リアルタイム銘柄数が740本 |

| IPO株 | 91 | 61 |

| iDeCo | 87 | 36 |

多くの項目でSBI証券が楽天証券をやや上回っていますが、両社とも、業界最多水準の商品ラインナップ数を誇ります。

また、それぞれの証券会社でしか取引できない商品もあります。特に、新NISA対象商品で、業界最低水準の手数料を誇る「楽天・プラスシリーズ」は楽天証券でしか購入できません。一方、「SBI・Vシリーズ」はSBI証券でしか購入することができません。

「楽天・プラス・シリーズ」は、2023年10月に新たに設定された低コストでシンプルな運用がコンセプトだよ

人気の投資信託「eMAXIS Slimシリーズ」は、SBI証券でも楽天証券でも購入することができます。

各証券会社独自の商品もあるが、両社とも十分な取扱商品数を誇る。

④【商品】投資信託:SBI証券がやや優位

| 対象銘柄数 | 2,604 | 2,572 |

| 購入時手数料 | 無料 | 無料 |

| 最低積立額 | 100円 | 100円 |

| 積立頻度 | 毎日/毎週/毎月/複数日/隔月/ボーナス | 毎日/毎月 |

| 【貯めるサービス】 投信保有ポイント | ◯(2660銘柄) | ◯(6銘柄) |

| 【使うサービス】 ポイント投資 | ◯(Vポイント、Pontaポイント) | ◯(楽天ポイント) |

| 【貯めるサービス】 クレジットカード積立 | ◯(三井住友カード) | ◯(楽天カード) |

引用:SBI証券、楽天証券

両社とも、投資信託の商品数が豊富で、100円から積立ができるという手軽さが特徴です。

また、両社とも、クレジットカードを使った積立や、投資信託の保有に応じたポイント還元のサービスも提供しています。ただし、楽天証券の場合、投信保有ポイントの対象銘柄が少ないので、ポイント還元を重視する場合はSBI証券がおすすめです。

積立頻度は毎月積立ができるなら、それほど大きな問題ではありません。

筆者も毎月積立しか使用したことはないよ

おすすめ投資信託について詳しく知りたい方は、こちらもご参照下さい。

両社とも、商品数が豊富で、100円からの少額積立、クレカ積立に対応。投信保有によるポイント還元を重視する場合は、SBI証券がおすすめ。

⑤【商品】新NISAのつみたて投資枠:好みで選ぶ

| 対象銘柄数 | 248 | 238 |

| 最低積立額 | 100円 | 100円 |

| 積立頻度 | 毎日/毎週/毎月 | 毎日/毎月 |

先述の投資信託の比較と同様、両社とも商品数が豊富で、100円から積立ができるという手軽さが特徴で、大きな差はありません。

楽天証券でしか購入することができない「楽天・プラスシリーズ」や、SBI証券でしか購入できない「SBI・Vシリーズ」など、銘柄で選ぶのも良いでしょう。

両社とも、商品数が豊富。独自の銘柄で選ぶのも良い。

⑥【商品】新NISAの成長投資枠:両社とも充実

| 投資信託数 | 1,263 | 1,241 |

| 国内株式 | 国内上場株式、ETF、REIT、単元未満株、IPO | 国内上場株式、ETF、REIT、単元未満株、IPO |

| 外国株式 | 9カ国 | 6カ国 |

取り扱い商品の種類や、数に大きな差はありません。両社とも充実していると言えます。

楽天証券では、2024年からIPOが成長投資枠の投資対象になったよ

ちなみに、成長投資枠を活用した高配当株投資についても解説をしています。

両社とも、取り扱う商品の種類と数は充実。

⑦【商品】国内株式:SBI証券がやや優位

| 対象銘柄 | 〇(東証/名証/福証/札証) | 〇(東証/名証) |

| 取引手数料 | 無料(電子交付サービス申込時) | 無料(ゼロコース選択時) |

| ポイント投資 | ◯ | ◯ |

SBI証券の方が、対象となる証券取引所が多いです。

手数料については、これまで一部有料でしたが、両社ともに2023年秋に無料化となりました。現在は、両社とも原則無料となっており、大差はありません。

手数料が無料になる具体的な条件や両社のプランを詳しく知りたい場合は、楽天証券・SBI証券をご確認下さい。

幅広い取引証券取引所を利用したい場合は、SBI証券が優位。

⑧【商品】米国株式:好みで選ぶ

| 対象銘柄数 | 5,300以上 | 4,733 |

| 取引手数料 | 原則約定代金の0.495%(※) | 原則約定代金の0.495%(※) |

| ポイント投資 | ✕ | ◯ |

(※)約定代金に応じて、手数料の下限は0ドル、上限は22ドル

米国株式の対象商品数は、SBI証券がやや勝っていますが、楽天証券ではポイントを利用して米国株式に投資することができます。手数料については、同水準となっており、企業間での手数料競争が激しくなっているようです。

楽天証券の方が、ポイント投資の対象商品は多いよ

商品数を重視するならSBI証券、ポイント投資を活用するなら楽天証券。

⑨【商品】単元未満株:好みで選ぶ

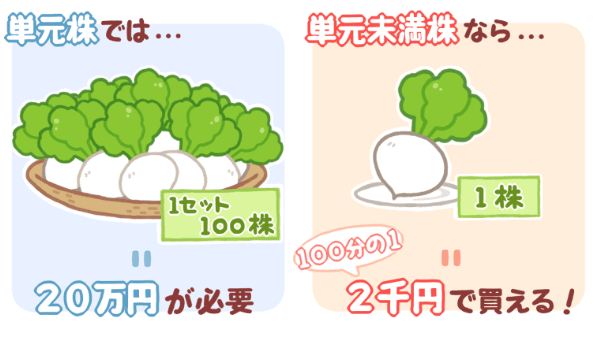

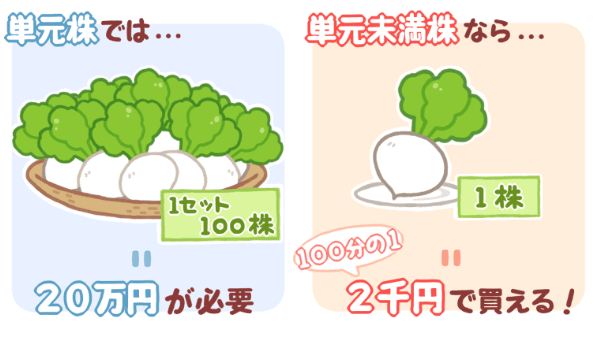

単元未満株とは、1株から株式を購入できる制度のことです。株式は100株を取引単位としているものが多い中、単元未満株の場合は、1株から購入ができる点が魅力です。

| サービス名 | S株 | かぶミニ |

| 対象銘柄数 | 上場している3,800本以上 | 寄付銘柄が2,070本 リアルタイム銘柄数が740本 |

| 取引方法 | 寄付取引(1日3回) | 寄付取引(1日1回) リアルタイム取引 |

| スプレッド(手数料) | 無料 | 寄付取引:無料 リアルタイム取引:0.22% |

| ポイント投資 | ◯ | ◯ |

引用:SBI証券、楽天証券

(※)寄付取引のスプレッドは無料。リアルタイム取引のスプレッドは0.22%

SBI証券、楽天証券ともに、単元未満株を取り扱っていますが、内容に差があります。

商品数を重視する場合は、東証に上場している全銘柄の売買取引ができる、SBI証券がおすすめです。楽天証券の銘柄数は、SBI証券よりはやや少ないです。

両証券会社とも利用しているけど、銘柄数の観点から、筆者はSBI証券を利用しているよ

取引方法を重視する場合は、リアルタイム取引にも対応していている、楽天証券がおすすめです。SBI証券の場合、注文時間によって1日3回しか約定タイミングはありません。ただし、楽天証券のリアルタイム取引では、スプレッドという手数料が発生します。

銘柄数を重視するならSBI証券、リアルタイム取引を利用するなら楽天証券。

⑩【商品】IPO取扱:SBI証券が優位

IPO銘柄の取り扱いについても、差が見られます。

IPO投資とは、株式市場に上場していない企業が、初めて株を一般に売り出すタイミングで株を購入する投資手法だよ

楽天証券の対象銘柄数は61に対し、SBI証券は業界No.1の91銘柄を取り扱っています。

抽選方式は、楽天証券が平等抽選としている一方、SBI証券では抽選に外れても「IPOチャレンジポイント」と呼ばれる独自の制度によって、次回以降の抽選に当選しやすくなります。

楽天証券では、2024年から、新NISA成長投資枠の投資対象に、IPOが追加されたよ

銘柄数と抽選方法の観点では、SBI証券がややリード。

⑪【商品】iDeCoサービス:好みで選ぶ

| 対象銘柄数 | 87 | 36 |

| 取引手数料 | 無料 | 無料 |

| ポイント投資 | ✕ | ✕ |

| 年金受取方法 | 年金・一時金・併用 から選択 | 年金・一時金・併用 から選択 |

| 年金の受給期間 | 5年、10年、15年、20年から選択 | 5年以上20年以下の期間から、1年刻みで選択 |

| 年金の支給回数 | 1回・2回・4回・6回の中からご選択 | 1回・2回・3回・4回・6回・12回から選択 |

引用:SBI証券、楽天証券

対象銘柄は、SBI証券が多い一方、楽天証券は年金の受給期間や支給回数の選択肢が豊富です。

自分の使い勝手に合わせて選ぶのが良いね

対象銘柄数を重視するならSBI証券、年金受取の場合の受給期間や支給回数を重視するなら楽天証券。

⑫【手数料】商品別の手数料:ほぼ同じ

| 投資信託 | 無料(購入時手数料) | 無料(購入時手数料) |

| 新NISA口座 | 無料(※1) | 無料(※1) |

| 国内株式 | 無料(電子交付サービス申込時) | 無料(ゼロコース選択時) |

| 米国株式 | 原則約定代金の0.495%(※2) | 原則約定代金の0.495%(※2) |

| 単元未満株(※3) | 無料 | 寄付取引:無料 リアルタイム取引:0.22% |

| IPO | 無料 | 無料 |

| iDeCo運営管理 | 無料 | 無料 |

引用:SBI証券、楽天証券

(※1)投資信託、国内株式、外国株式、海外ETFは無料。一部の国の個別株は売買手数料がかかることもあり

(※2)約定代金に応じて、手数料の下限は0ドル、上限は22ドル(※3)スプレッドの水準

細かな違いはありますが、手数料の水準に大きな差はありません。ここ数年、業界全体での手数料改定も多く、企業間での手数料競争が激しくなっているようです。

両社ともに2023年秋に、国内株式の手数料が無料となる改定があったよ

両者とも、手数料水準に大きな差はない。

⑬【ポイントサービス全体像】サービスの種類と充実度:好みによる

両社とも、各種取引でポイントを利活用できる「ポイントサービス」を展開しています。

各サービスは、次項で詳しく説明いたしますので、ここではポイントサービスの全体感について、特筆すべき点を確認しましょう。

| 対応ポイント | Tポイント Vポイント Pontaポイント dポイント JALマイル PayPayポイント | 楽天ポイント |

| 【貯めるサービス】 投信保有ポイント | 【対象銘柄】 2,600銘柄以上 | 【対象銘柄】 6銘柄 |

| 【使うサービス】 ポイント投資 | 【対象商品】 投資信託、国内株式、単元未満株 (Vポイント、Pontaポイントのみ対象) | 【対象商品】 投資信託、国内株式、単元未満株、米国株式、バイナリーオプション |

| 【貯めるサービス】 クレジットカード積立 | 【対象カード】 三井住友カード(Vポイントのみ対象) 【ポイント付与率】 0.5%、1.0%、2.0%、3.0% | 【対象カード】 楽天カード 【ポイント付与率】 0.5%、0.75%、1.0%、2.0% |

引用:SBI証券、楽天証券

SBI証券は、対応ポイントの種類、投信保有ポイントの銘柄数、クレジットカード積立のポイント付与率などが充実しています。ただし、一部サービスでは、対象ポイントがVポイントのみに限定される点には注意が必要です。

一方、楽天経済圏を活用したい場合は、楽天証券がおすすめです。また、ポイント投資では、米国株式も対象のため、株式取引がメインならば、楽天証券もおすすめです。

楽天証券における投信保有ポイントの対象銘柄は6つだけど、業界最低水準の手数料を誇る「楽天・プラス・シリーズ」が対象だよ

クレジットカード積立については、SBI証券のポイント付与率が高いですが、所持しているクレジットカードの種類により、付与率が変わるので確認が必要です。

自分にあったポイントの種類で選ぶのも良い。投信保有ポイントの対象銘柄数やクレカ積立のポイント付与率を重視するなら、SBI証券。米国株式のポイント投資をしたいなら、楽天証券。

⑭【ポイントサービス】投資保有ポイント:SBI証券が優位

両社とも、投資信託の保有によりポイントが貯まる「投信保有ポイント」を展開しています。投資信託のクレカ積立では、積立時のみポイントが付与されますが、このサービスでは投資信託を保有している限りポイントを受け取れます。

| サービス名 | 投信マイレージ | 投信残高ポイントプログラム |

| ポイント付与率 | (インデックスファンドの多くは)年率0.01751〜0.1%(※) | 年率0.017%〜0.053% |

| 対象銘柄 | 2,600銘柄以上 | 楽天・プラス・シリーズの6銘柄 |

| 貯まるポイント | Vポイント・Pontaポイント・dポイント・JAL ポイント・PayPayポイント | 楽天ポイント |

引用:SBI証券、楽天証券 (※)平均保有金額や銘柄などに応じて異なる

SBI証券の方が、対象銘柄と貯まるポイントの種類が多いです。楽天証券の投信保有ポイントサービスは、2023年10月に復活したものの、過去には改悪もありました。

対象銘柄・ポイントの種類の観点から、SBI証券がリード。

⑮【ポイントサービス】ポイント投資:楽天証券がやや優位

| ポイントの利用先 | 投資信託(※) 国内株式 単元未満株 | 投資信託 国内株式 単元未満株 米国株式 バイナリーオプション |

| 利用できるポイント | Vポイント Pontaポイント | 楽天ポイント |

| 利用単位 | 1ポイント(1円〜) | 1ポイント(1円〜) |

引用:SBI証券、楽天証券 (※)金額指定買付のみ

両社とも、投資信託・国内株式・単元未満株の購入にポイントを利用することができますが、楽天証券では米国株式・バイナリーオプションも対象になっています。また、SBI証券における投資信託のポイント投資は、金額指定買付しかできません。

SBI証券について、前項では6種類が対象だったけど、ポイント投資は2種類のみが対象だよ

楽天証券で投資信託のポイント投資をしているよ。SPUがアップしてお得だよ

楽天証券の方が、ポイントの利用先が豊富。

⑯【ポイントサービス】クレジットカード積立:SBIがやや優位だが、好みによる

両社ともクレジットカードを用いて、投資信託を積み立てる「クレジットカード積立」に対応しています。

| 対象クレジットカード | 三井住友カード | 楽天カード |

| 対象商品 | 積立買付が可能な投資信託 | 積立買付が可能な投資信託 |

| 付与されるポイント | Vポイント | 楽天ポイント |

| ポイント還元率 | 0.5%、1.0%、2.0%、3.0% | 0.5%、0.75%、1.0%、2.0% |

| 積立可能額 | 100円〜100,000円 | 100円〜100,000円 |

| 積立コース | 毎月のみ | 毎月のみ |

引用:SBI証券、楽天証券

SBI証券では、三井住友カードが発行するクレジットカード(三井住友カードやOliveフレキシブルペイなど)が対象です。三井住友カードの場合、ランクごとにポイント還元率は異なり、通常カード(NL)で0.5%、ゴールドカードで1.0%、プラチナカードで2.0%、プラチナプリファードカードで3.0%となっています。

楽天証券は、楽天カードのみが対象です。ポイント還元率は、通常カードが0.5%、ゴールドカードが0.75%、プレミアムカードが1.0%、ブラックカードが2.0%に設定されています。

また、楽天キャッシュ(電子マネー)という決済手段でも、投資信託の積立をすることができます。ポイント還元率は0.5%で、毎月の上限は5万円となっています。

クレジットカードの10万円分と、楽天キャッシュの5万円で、楽天証券だと毎月15万円の投資信託の積立で、ポイントが貯まるよ

両社違いはありますが、ポイントはあくまでもおまけという位置づけなので、普段使用しているクレジットカードの種類やポイントに応じて、検討してみましょう。

ポイント付与率だけ見るとSBI証券が優位だが、所持しているクレジットカードや、普段利用するポイントの種類に応じて検討するのが良い。

⑰【その他サービス】投資信託の定期売却サービス:楽天証券が優位

投資では、お金を増やすのと同じくらい、出口戦略について考えるのも大切です。出口戦略とは、投資した資金をどのようなタイミングで、どのような方法で引き出すかという計画のことです。

両社とも、投資信託の出口戦略である「定期売却サービス」を提供しています。

楽天証券はこのサービスを業界で初めて導入し、新NISA口座への対応のほか、売却方法も3つから選べるなど、サービスが充実しています。2024年11月時点では、SBI証券における新NISA口座は定期売却サービスの対象外ですが、2025年中にはサービスが拡充される予定です。

このサービスを一度設定をすれば、あとは自動的に資産が売却され、年金のようにお金を受け取ることができるよ

出口戦略について、詳しく知りたい方は以下もご参照下さい。

新NISAへの対応や売却方法の豊富さから、楽天証券の方がおすすめ。

⑱【その他サービス】ロボアドバイザー:好みで選ぶ

ロボアドバイザーとは、自分に合った資産運用の提案をしてくれるAIを活用したサービスです。自分で運用する代わりに、人工知能(AI)を活用して資産運用を自動化するサービスのことです。

| サービス名 | SBIラップ | 楽ラップ |

| 運用コース | 2コース | 9コース |

| 新NISAの対象有無 | ✕ | ✕ |

| 投資対象 | 投資信託 | 投資信託 |

| 最低投資金額 | 10,000円〜 | 10,000円〜 |

| 最低積立金額 | 毎月1,000円〜 | 毎月10,000円〜 |

| 手数料 | 0.66% または 0.77% | 固定報酬型:0.715% 成果報酬型:0.605%+運用益5.5% |

| ポイント付与 | 【月間平均保有金額】 1,000万円未満:年0.1% 1,000万円以上:年0.2% | なし |

引用:SBI証券、楽天証券

運用コースは、SBI証券が2つである一方、楽天証券は9つから選べます。SBI証券は、最低積立金額が1,000円からなので、より気軽に初められ、また保有金額に応じてポイントが付与されます。

投資開始当初は、楽ラップを使っていたよ!投資を初めて経験するのにとても良かったよ

SBI証券は、最低金額・ポイント付与率が魅力的。楽天証券は、運用コースが豊富。

⑲【その他サービス】パソコンツール・スマホツール:楽天証券

| パソコンツール | HYPER SBI2 | マーケットスピード マーケットスピード Ⅱ マーケットスピード for Mac |

| スマホツール | SBI証券 株アプリ SBI証券 米国株アプリ SBI証券 かんたん積立アプリ | iSPEED |

両社とも、充実したパソコンツールとスマもツールを提供しています。

スマホツールに関しては、楽天証券は一つのアプリで完結する一方、SBI証券の場合、投資商品ごとに別のアプリが必要です。また、楽天証券はそれぞれ豊富な情報量と使いやすさが魅力のアプリです。

楽天証券のiSPEEDアプリなら、日経テレコン(楽天証券版)が無料で利用できるよ

ただし、SBI証券の「かんたん積立アプリ」は投資信託に特化しており、非常に使いやすくなっています。そのため、新NISAで投資信託しか利用しない人はSBI証券でも十分でしょう。

各種商品を、アプリ1つで完結できる楽天証券が便利。

⑳【その他サービス】キャンペーン内容:両社とも充実

| 口座開設キャンペーン | ◯ | ◯ |

| 新NISAキャンペーン | ◯ | ◯ |

両社とも、口座開設や新NISAなどに関する様々なキャンペーンを実施しています。ただし、キャンペーンは時期により内容や特典が変わるので、常に情報をチェックしておくことがおすすめです。

各種商品を、アプリ1つで完結できる楽天証券が便利。

㉑【その他サービス】銀行との連携:SBI証券の方がお得

| 連携できる銀行 | 住信SBIネット銀行 | SBI新生銀行 | 楽天銀行 |

| 連携サービス名 | SBIハイブリット預金 | SBI新生コネクト | マネーブリッジ |

| 銀行の優遇金利 | 年0.11% | 年0.30%(※) | 【300万円以下の分】 年0.18% 【300万円超の分】 年0.12% |

引用:SBI証券、楽天証券 (※)ダイヤモンドステージ

楽天証券と楽天銀行を連携させると、「マネーブリッジ」によって普通預金金利が最大年0.18%にアップします。一方SBI証券では、「SBI新生コネクト」によりSBI新生銀行と連携させると年0.30%にアップします。

両証券会社とも、グループ銀行と連携しているよ。特にSBI証券はSBI新生銀行と連携しているから、0.30%の優遇金利の恩恵を受けているよ

SBI証券とSBI新生銀行を連携すれば、普通預金金利が年0.30%アップ。

4. まとめ:新NISAでの証券会社選びのポイント

本記事では、新NISAでの証券会社選びのポイントについて、SBI証券と楽天証券に特化して解説いたしました。最後に記事のポイントを整理しましょう!

- 楽天証券とSBI証券の特徴

- SBI証券は幅広い商品ラインナップ、低コスト、複数のポイント連携が特徴。

- 楽天証券は「楽天経済圏」との連携が強み。楽天ポイントが使え、独自サービスが多い。

- 口座開設数と手軽さ

- 両社とも口座開設数はトップクラスで、オンライン手続きが簡便。新NISAの口座数では楽天証券がリード。

- 取扱商品の比較

- SBI証券は投資信託数や外国株式、IPO銘柄などで楽天証券を上回るが、楽天証券も充実。

- 投資信託の選択肢

- 両社ともに100円からの少額積立可能。楽天は「楽天・プラスシリーズ」、SBIは「SBI・Vシリーズ」など独自商品を提供。

- 手数料

- 両社ともに低水準で、大きな差はない

- 投信保有ポイント

- SBI証券は投信保有ポイントの対象銘柄数が多く、クレジットカード積立のポイント付与率が高い

- ポイント投資

- 楽天証券は楽天ポイントで米国株式も購入可能。SBI証券はTポイントやPontaポイントなど多様なポイントが使える。

- 単元未満株の取引

- SBI証券は銘柄数が多い。楽天証券はリアルタイム取引が可能だがスプレッドが発生。

- 初心者に優しい設計

- 両社ともスマホアプリが直感的で使いやすい。楽天証券の「iSPEED」は1アプリで完結。

- 銀行との連携

- SBI証券は銀行との連携でより高い普通預金金利が得られる